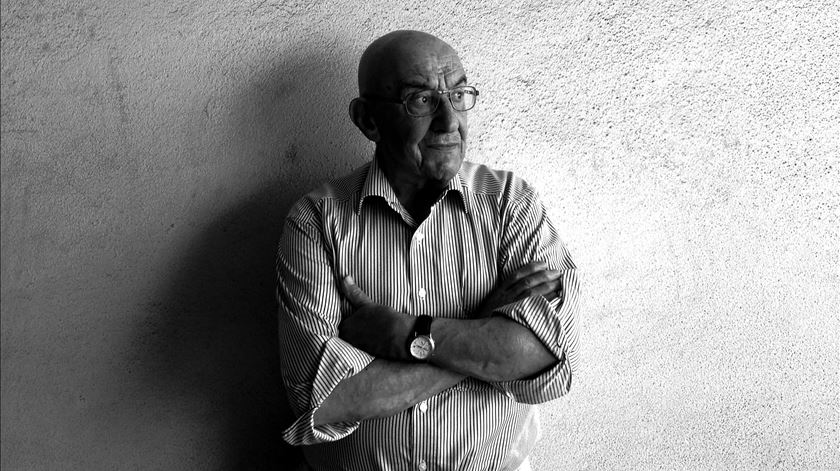

Começou a ler aos sete anos e admite que ficou viciado. Aos 90 anos, diz mesmo que como uma droga. Agora “só” lê três livros por semanas. Já escrever, confessa que é preguiçoso. José Rentes de Carvalho é o autor de obras como “Ernestina”, “La Coca” ou “Mazagran”. Vive parte do ano na Holanda, outra parte na aldeia de Estevais, no concelho transmontano de Mogadouro.

Este autor que esteve 40 anos esquecido nas edições portuguesas tem um riso sempre solto ao longo desta conversa em que confessa não ter medo do novo coronavírus, mas está assustado ao ver como o mundo aceita a falta de liberdade.

Rentes de Carvalho admite que tem uma “estupenda inveja” de alguns escritores que lê e afirma não ter “o talento dos abençoados que se sentam à mesa e escrevem tudo de um jato”. Obriga-se a escrever. Está há quatro anos a pensar no novo livro.

Está a completar 90 anos. Um escritor vive várias vidas? As suas personagens são culpadas disso?

Acho que sim. Não são as sete vidas do gato, mas talvez sejam umas seis ou sete. São muitas e variadas vidas, felizmente.

As suas personagens colam-se à pele, vivem consigo?

Quando a gente cria um personagem ele fica, mais ou menos, internamente colado, mas aparece só de vez em quando. Não incomoda. Mas de certeza, que o personagem criado nunca nos abandona.

Estevais, a sua aldeia de Mogadouro, é uma espécie de ilha onde habitam muitos dos seus personagens?

(Risos). Realmente, assim é. A gente depende muito daquilo que viu, pensou e que o surpreendeu. Eu tenho um bom manancial de personagens e de histórias da minha vida, desde o momento em que nasci em Vila Nova de Gaia, em 1930. (Imagine que eu nasci no século passado!) E tenho um bom reservatório de personagens, de momentos de alegria e de tristezas. Enfim, um pouco de tudo. É a vida.

Escreve muitos diários, mas nunca teve a tentação de escrever as suas memórias?

(Risos) Acho que nunca poderia escrever as minhas memórias por duas razões. Se fosse franco, ia ser perigoso para mim e creio que o leitor não iria acreditar. Se fosse inventar, então o melhor é ficar pelas personagens, pelos romances de ficção, pelos contos e não entrar na minha vida. É melhor deixar a porta fechada.

Mas no livro “Ernestina” está muito de si, da sua vida e família.

Sim, está lá, mas repare que é só até aos 15 anos. Não é propriamente a vida, era o começo da vida. O que veio depois é mais interessante para o leitor, mas eu acho que deve ficar reservado para mim e para as pessoas que me conhecem. Não é material para literatura.

Foi jornalista, professor, deu aulas de Literatura Portuguesa e Brasileira. Foi sempre a escrita que lhe interessou?

Sabe, eu comecei a escrever aos 12 anos. A escrever a sério, histórias. Isso entrou de tal maneira na minha vida que, num determinado momento, tive a impressão que a minha vida era mais uma ficção que ia escrevendo, do que aquilo que ia acontecendo. De vez em quando está muito misturado. Eu tenho uma tendência forte para cair no sonho e na fantasia. Minto quando preciso (risos). A vida tem me dado essa boa oportunidade de poder criar personagens ou situações na base daquilo que vivi. É um benefício.

E sempre soube que queria ser escritor?

Ai sim, sim! O meu avô paterno ensinou-me a escrever aos cinco anos. Devo ter começado a ler o jornal aos sete anos. Eu costumo dizer que não foi uma virtude ou um benefício, foi uma droga. Eu fiquei viciado e ainda estou viciado na leitura. Quando as pessoas me perguntam se ainda leio muito, eu digo que agora estou a ficar pelos três, quatro livros por semana. Em geral, aqueles que têm menos de 80 anos olham para mim com uma cara: "este sujeito tem uma mania de mentir, é desavergonhado". A maioria das pessoas não acredita que eu tenha esse ritmo de leitura. Mas é um vício. Tudo o que estiver impresso, eu leio! Tabuletas, anúncios, leio tudo, é um vício mesmo.

Para se ser escritor é preciso ser um bom leitor?

Não. Sendo um bom leitor, eu fico com uma tremenda inveja daquilo que alguns fazem. “Oh meu Deus, porque é que este faz isto e eu nunca conseguiria fazer algo semelhante!” Ultimamente li "The Mirror and the Light", de Hilary Mantel, é tão espetacular que eu, quando acabei de ler, tinha a intenção de recomeçar porque é tão excecional, tão maravilhoso, tão bem escrito, tão bom que dá um grande prazer e uma estupenda inveja. Há uns que são beneficiados e outros têm, como que, cavar uma horta. Têm de andar com uma enxada na mão, suar e tudo! Enfim, não me queixo, mas podia ser melhor!

Mas escreve todos os dias?

Não, não, não. Ai, se assim fosse! Eu sou um desgraçado a escrever. Primeiro, sou muito preguiçoso, penso e começo a fantasiar o que vou fazer. Depois, vou pensando, faço assim, faço assado. Ocorrem-me umas frases, um esboço da personagem. Depois, isso demora literalmente, anos! Quando disse uma vez que andei 12 anos para escrever o ‘Ernestina’, um entrevistador perguntou-me: “mas quem é que anda 12 anos para escrever um livro?” E eu disse: “eu ando”, porque sou preguiçoso e não tenho o talento dos abençoados que se sentam à mesa e escrevem tudo de um jato. Tenho as más qualidades do preguiçoso e tenho um talento que não chega para a fantasia que tenho. Enfim, é o meu destino.

Como é a sua oficina de escrita?

Escrevo no computador e nunca me sinto com vontade de escrever. É uma situação a que eu me forço. Digo-me: "agora acabou a paciência, tens que começar!" Para mim é um bocadinho difícil, não é uma coisa que eu faça com alegria e a cantar, quando me sento ao computador. Não é, não! É trabalho!

Escrever é um sofrimento?

Sofrimento não diria, mas um aborrecimento, sim. Eu nunca serei capaz de alcançar o nível que tenho na minha fantasia. Como é que eu vou chegar aí? Se fantasio, não escrevo; se escrevo, aquilo que escrevo não chega para alcançar o fim que tenho em vista. Nunca lá chego. Fico sempre um grande bocado para trás.

Vive desde 1956 na Holanda. Ainda se sente estrangeiro aí?

Não. Quem está aqui há 64 anos não pode ser estrangeiro. Mesmo que quisesse. O que eu continuo, é muito português!

E poderia escrever um livro "Com os portugueses", como o que escreveu "Com os holandeses", em que faz um retrato desse povo?

Oiça (risos), os holandeses são um povo pacífico. São calmos quando tomam uma decisão. E nós somos um bocadinho repentistas. Eu acho que um livro assim, em Portugal, iria dar-me problemas graves. Agora talvez não, pela idade, porque nos velhos não se bate, mas se fosse há uns anos era capaz de dar cacetada! Era um livro muito arriscado, que eu não teria vontade de escrever.

Os seus livros estiveram muitos anos sem serem editados em Portugal. Sente que tiveram uma segunda vida, agora que estão a ser reeditados pela Quetzal?

Não acho que seja uma segunda vida. O que houve foi um hiato de 40 anos, porque o meu primeiro romance saiu em 1968, em Portugal, e foi preciso chegar a 2010 para que houvesse uma reedição em Portugal. É um bocadinho, não direi trágico, mas é triste. No outro dia um jornalista holandês escrevia que deve ser uma sensação estranha ver as próprias obras primeiro impressas numa língua estrangeira. Realmente, é. Ao mesmo tempo é um choque e uma tristeza. Uma pessoa sentir-se abandonada por aquilo a que pertence é uma espécie de ser mandado para a Casa Pia, sabe? Um sujeito deixa a família e vai para uma instituição, isso foi um pouco o que me aconteceu.

Desde que os seus livros estão editados em Portugal que retorno recebe dos leitores?

Têm me dado um grande carinho, admiração até; muita simpatia, muito pasmo. As pessoas escrevem-me e perguntam: “como é que é possível?” E eu lá vou explicando. A reação dos leitores portugueses foi extremamente carinhosa e praticamente, dia sim, dia não, tenho um testemunho de alguém que diz: “gostei de ver uma escrita assim”. Não tenho razões para me queixar. Deixo para trás os 40 anos de esquecimento, e está tudo bem.

E poderemos ter novo livro?

O último livro é de 2016. Desde há quatro anos, não fiz mais do que pensar. Mas passar do pensamento ao desgraçado trabalho da escrita vai um caminho muito grande. Comecei aos pouquinhos, mas é menos do que um início.

Deita fora muito do que escreve?

Deito tudo fora (risos)! Também é um aspeto que as pessoas me perguntam, e têm dificuldade em acreditar. Eu deito, talvez, 500 vezes mais fora, do que aquilo que aproveito. E quando aproveito, depois dou uma ideia que ainda posso cortar mais um bocadinho. Nunca fico satisfeito. Infelizmente para mim! Eu só releio o que foi editado, uns dois ou três anos depois e é sempre um aborrecimento. Encontro sempre coisas que não estão bem, frases que não funcionam, afirmações que são bacocas, enfim, uma tristeza.

Estamos a ligar-lhe para a Holanda, onde vive parte do ano. Deixe-me perguntar como está a viver este momento de confinamento e como vê a pandemia de Covid-19?

O confinamento já não me assusta coisa nenhuma, e o vírus também não me assusta. Se vier, vem, se me matar, matou. Não me importa. O que me assusta enormemente, de um modo que me tira a respiração, é a maneira como, em todo o mundo, os cidadãos aceitam a falta de liberdade. Se um dia destes um governo anunciar que há um enorme perigo e que vem aí outro vírus, as pessoas dizem adeus à liberdade, não querem saber de nada! É um medo tão estranho. As pessoas saíram de si, e não pensam no futuro, nem nada, nem numa tragédia que pode ser uma ditadura. Perdemos a liberdade em três ou quatro dias e ninguém se queixa. Eu fico assutado. Isso para mim é tão estranho e tão fora do natural, que me pergunto se o mundo endoideceu?! E tenho medo, acredite que tenho medo!