Por Inês Rocha (Jornalista), Rodrigo Machado (Ilustração e grafismo vídeo)

19 abril, 2022

- Os dados são valiosos. Se não os protegermos, “é o faroeste”

- “Privacy by Design”: um conceito antigo mas pouco aplicado

- E se as instituições portuguesas pudessem trocar dados sem pôr em causa a privacidade dos cidadãos?

- E se não tivéssemos de criar dados pessoais em cada serviço?

- “Temos de tirar poder à Google”

- Como se implementa? Aos poucos. Não é um “big bang” de privacidade

- “Se pusemos um ‘rover’ em Marte, temos de ser capazes de resolver este problema”

O dinamarquês Stephan Engberg tem passado os últimos anos a inventar uma solução tecnológica para tentar resolver um problema profundo do mundo atual: a ausência de controlo que temos sobre os nossos dados pessoais.

Para este especialista em cibersegurança, quando somos obrigados, em cada serviço a que aderimos, a dar o nosso nome, número de telefone, morada, data de nascimento e uma série de outros dados, aos quais ficam agregados os nossos consumos e hábitos, permitindo às empresas elaborar um perfil fiel sobre nós - que depois poderá ser partilhado com terceiros - o controlo não existe verdadeiramente.

Engberg esteve envolvido nas discussões que levaram à criação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, em 2016 - a legislação europeia que prometia isso mesmo, devolver o controlo aos titulares dos dados.

Apesar de ver um grande valor nos princípios do regulamento, o dinamarquês considera que a União Europeia (UE) precisa de dar o passo seguinte, de verdadeira aplicação dos princípios que defende.

“Nos princípios, o RGPD diz que não quer dados pessoais de todo. Já na versão de 1995 da lei, a minimização dos dados era vista como essencial. O princípio na base da proteção de dados é que não gostamos de dados pessoais, porque eles são uma ameaça para o cidadão. Portanto ninguém pode recolhê-los, a não ser que tenha uma necessidade estrita”.

“Mas entretanto percebemos que ninguém estava a implementar a lei”, conta à Renascença. “Por isso, o RGPD fez um “upgrade” da lei original - os princípios são os mesmos, mas ganhou ‘dentes’” - ou coimas milionárias, explica o dinamarquês.

Para Engberg, os direitos previstos no regulamento, como o direito de acesso, servem ao cidadão apenas quando a privacidade já foi perdida.

“Não queremos dados pessoais, eles são poluição digital. Se os criares, tens todas estas restrições, tens de responder ao direito de acesso, de apagamento, portabilidade, blá blá blá. Todos estes mecanismos burocráticos estão a tentar proteger uma sala sem segurança”, atira.

A solução, para o especialista, está no momento anterior, em que os dados pessoais ainda não foram criados. Ou seja, na aplicação sistemática do conceito “Privacy by design”. E em criar “salas novas”, sempre que navegamos na internet.

O sistema que está a criar, garante, pode revolucionar a forma como interagimos com empresas e instituições à nossa volta.

Os dados são valiosos. Se não os protegermos, “é o faroeste”

Projeções da União Europeia para 2025 sobre a Economia dos Dados. Fonte: Estratégia europeia para os dados. Infografia: Rodrigo Machado/RR

Projeções da União Europeia para 2025 sobre a Economia dos Dados. Fonte: Estratégia europeia para os dados. Infografia: Rodrigo Machado/RR

“Os dados são o petróleo do século XXI”. A frase original, do matemático britânico Clive Robert Humby, em 2006, foi repetida à exaustão nos últimos anos por CEOs, marketeers, cientistas de dados e jornalistas em todo o mundo. Tornou-se o “cliché” do setor tecnológico.

Há também quem os veja como “o novo ouro”. Independentemente das comparações que se possam fazer com outros recursos, a Comissão Europeia prevê que a economia de dados na UE poderá aumentar para 829 mil milhões de euros em 2025. Em 2018, o setor valia 301 mil milhões de euros. A comissão prevê ainda um aumento no número de profissionais de dados de 5,7 para 10,9 milhões e um aumento de 530% do volume de dados produzido.

“Com estes valores, eu acho inevitável que o mercado e as empresas vão olhar para isto e vão explorar estes dados. Ou temos perspetivas e construções inovadoras que consigam incorporar o paradigma do “Privacy by Design”, e fazemos isto com a preocupação de manter elevados níveis de privacidade, ou então vamos ter aqui um faroeste”, diz à Renascença Luís Antunes, Diretor do Centro de Competências em Cibersegurança e Privacidade da Universidade do Porto.

“Privacy by Design”: um conceito antigo mas pouco aplicado

O conceito de “Privacy by Design” (privacidade no desenho) foi cunhado por Ann Cavoukian, antiga presidente da entidade supervisora da proteção de dados do Canadá, nos anos 90, e está inscrito no Regulamento Geral de Proteção de Dados.

Segundo este conceito, a privacidade tem de estar no desenho das soluções tecnológicas, dos sistemas. “Devemos ser proativos na sua criação, para não chegarmos ao fim a dizer ‘não pensei nisto, vamos lá corrigir meia dúzia de coisas’”, explica Luís Antunes.

“Por exemplo, num sistema que recolhe dados biométricos de funcionários: onde ficam os dados de minúcia da impressão digital? Ficam na ‘cloud’ ou no aparelho? E como ficam? Fica a sua totalidade ou só uma pequena representação da minúcia? A resposta a esta pergunta pode introduzir mais ou menos risco para a privacidade dos utilizadores.”

Para o dinamarquês Stephan Engberg, o grande problema é que o conceito “Privacy by Design” não foi equacionado na criação da própria internet.

No que toca a segurança “online”, a casa começou a ser construída pelo telhado. “Há 30 anos que inventámos a internet, e só agora estamos a perceber o quão má era e como temos de desenhar a segurança muito melhor, para evitar que esta rede se torne numa rede de vigilância”.

Tim Berners-Lee, o fundador da World Wide Web, quer resolver os problemas de privacidade que criou há 30 anos

Tim Berners-Lee, o fundador da World Wide Web, quer resolver os problemas de privacidade que criou há 30 anos

O próprio fundador da World Wide Web já assumiu o erro, e decidiu tentar corrigi-lo. Tim Berners-Lee, “pai da internet”, quer resolver os problemas que ele próprio criou, para transformar a internet na “web” com que sempre sonhou. Para isso, lançou uma tecnologia open source: “Solid”.

Os “pods”, ou lojas de dados pessoais online, são parte essencial do projeto. A ideia é que haja um espaço seguro, num servidor, onde cada pessoa possa controlar tudo o que fez online - sites visitados, compras com cartão de crédito, músicas ouvidas ou exercícios feitos.

As empresas poderiam ter acesso aos dados da pessoa, com permissão da própria, através de uma ligação segura para uma tarefa específica. Poderiam usar essa informação pessoal, mas não guardá-la. Mas para isto funcionar, seria necessário que todos usassem o Solid, incluindo médicos para aceder aos nossos dados de saúde, por exemplo.

O fundador da internet fundou uma empresa - a Inrupt - para começar a aplicar a tecnologia, que já está a ser aplicada em projetos-piloto em várias organizações, como o Serviço Nacional de Saúde britânico e o governo da Flandres, na Bélgica.

E se as instituições portuguesas pudessem trocar dados sem pôr em causa a privacidade dos cidadãos?

Luís Antunes também quer contribuir para que a economia dos dados funcione sem violações de direitos fundamentais dos cidadãos. Na empresa que fundou, Tek Privacy, está a construir um projeto para promover a troca de dados entre empresas e instituições de forma segura, para que os possam valorizar, mantendo a privacidade dos cidadãos.

O projeto “DataInValue: Data Insights Value” recebeu 594 mil euros do Portugal 2020, para desenvolver toda a orquestração e tecnologia. Candidatou-se também às agendas mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para ajudar a financiar a fase seguinte, mas não passou à segunda fase. “Infelizmente não perceberam o impacto estratégico”, diz o professor.

Qual o objetivo do DataInValue? “As instituições têm dados e querem valorizar os dados. E temos o mercado a querer comprar dados”, lembra.

No entanto, vender dados não deve ser a solução. Luís Antunes põe as coisas nestes termos: “vender dados é uma idiotice”.

Veja também

Quis saber se o RGPD funciona. Então, fiz “download” da minha vida

Pedi os meus dados a 70 empresas. Isto é o que elas sabem sobre mim

Sites públicos ajudam a construir perfis para nos adaptar publicidade

O que podemos fazer para reduzir a nossa Pegada Digital?

Há dois motivos para isso: “um por questões de direitos fundamentais das pessoas; o segundo motivo é meramente económico”, diz o especialista.

“Quando falo com os grandes produtores de dados, tento pôr isto do lado monetário e financeiro, para os convencer. Porque é que é uma estupidez uma instituição vender dados? Porque monetiza os dados uma vez. Quem compra os dados, depois pode fazer o que quiser com aquilo”.

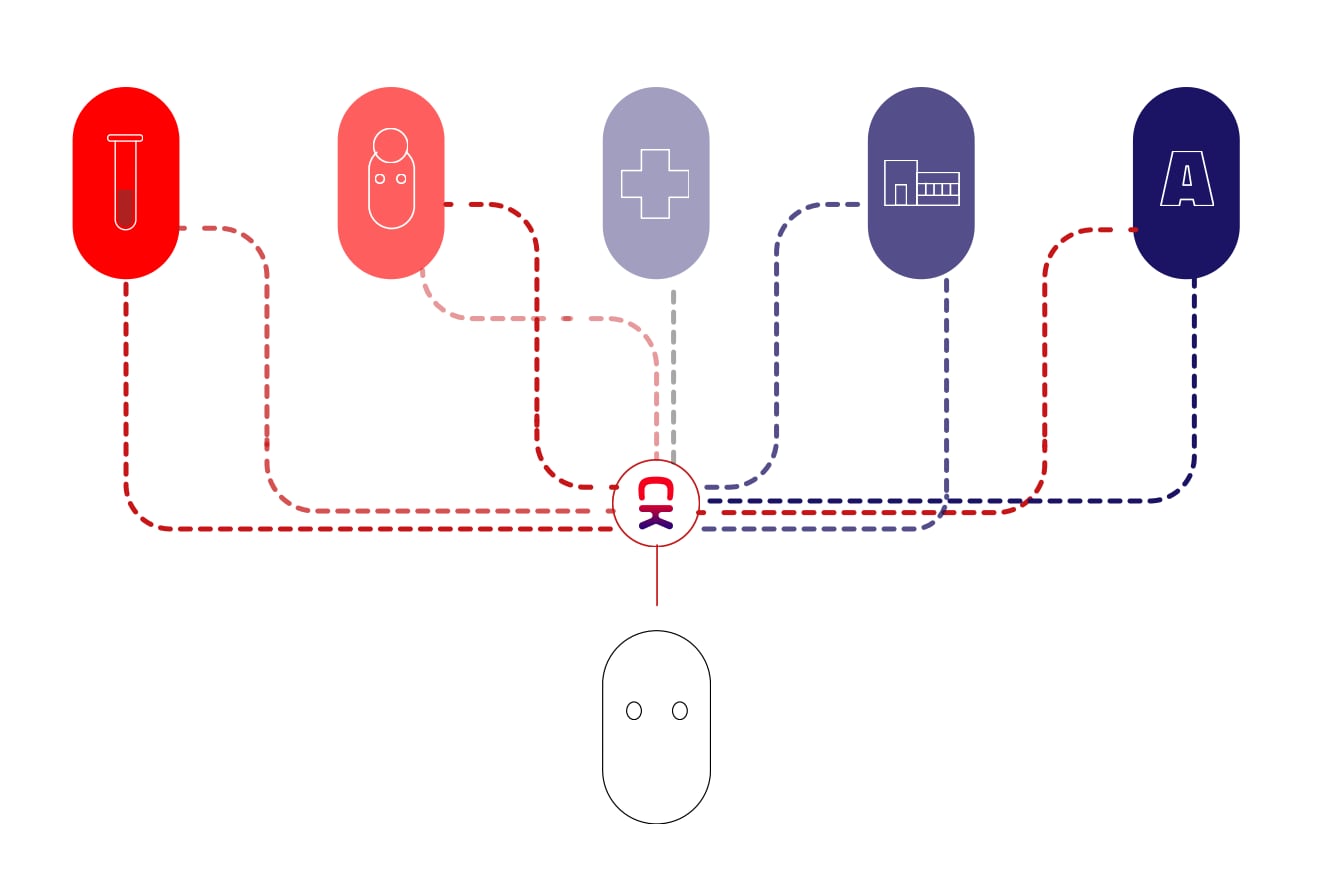

Como funciona, então, o sistema criado pela Tek Privacy? Em vez de transferências de bases de dados, há respostas a perguntas.

“O mercado pergunta: quantas pessoas com asma é que tomaram medicamento X e tiveram uma consequência Y?” Com o sistema construído pelo professor, as empresas “fazem a pergunta, e quem tem esses dados dá a resposta: 40 pessoas”.

A área da saúde é um bom exemplo de um setor que iria beneficiar com esta solução, já que trata de dados sensíveis. “A indústria farmacêutica tem um apetite muito grande pelos dados de saúde. Dizem que é por causa de estudos de otimização farmacológica. Com base neste esquema, eles não precisam de ter os dados, fazem as perguntas que querem aos dados dos hospitais e recebem as respostas com base nas perguntas”, explica o especialista.

“É uma melhoria drástica relativamente a termos hospitais a cederem dados à indústria farmacêutica”, lembra.

“Desta forma, permitimos na mesma que o conhecimento flua entre as organizações, mas os dados pessoais nunca saem”. E “damos garantias de que o risco de re-identificar pessoas com base naqueles dados ou é zero ou negligenciável”, explica.

“Imagine este cenário. Perguntar a determinada cidade: no último ano, qual foi o grau de poluição nesta cidade? Depois, perguntar no hospital dessa zona quantas pessoas com asma foram atendidas e poder cruzar “insights”, sem que os dados saiam das instituições”.

Como se financia o projeto? A plataforma cobrará um pequeno montante por intermediar o processo. Mas os produtores de dados também poderão transformar o conhecimento em valor monetário.

A solução ainda não está disponível, mas mesmo sem o apoio do PRR, a empresa continua a trabalhar para a trazer à luz do dia.

“Para que esta orquestração funcione, é importante que a tecnologia dos vários produtores de dados seja a mesma, o que não é verdade, um tem um sistema de base de dados, outro tem outro”, diz Luís Antunes.

“O que defendemos é que deve haver um servidor na posse do cliente, dos produtores de dados. Em que façam integração das várias bases de dados que têm, para depois a orquestração ser agnóstica da tecnologia”, explica.

E se não tivéssemos de criar dados pessoais em cada serviço?

A proposta de Engberg vai ainda mais longe do que o projeto do “pai da internet” ou do professor da universidade do Porto. O dinamarquês propõe uma solução tecnológica em que o cidadão é o seu próprio “data broker”, selecionando o nível de conhecimento que cada empresa que lhe presta um serviço tem dos seus dados pessoais, de acordo com o propósito.

Mas com uma particularidade, diferente da solução de Tim Berners-Lee. O cidadão não é reconhecido nas suas ações “online”, desde que cumpra a lei. Ou seja, tem um acesso pseudonimizado que é encriptado, de cada vez que entre em cada serviço.

Para visualizar esta solução, tecnologicamente complexa, poderíamos compará-la com uma casa infinita, onde podemos criar novas divisões para todos os propósitos que queiramos, à medida das necessidades. “É criar uma nova divisão sempre que navegares na internet, e depois adaptar essa divisão ao propósito da transação, de uma forma que não me permita mentir”.

Como na sociedade analógica: quando vamos a uma loja física, não esperamos que a loja seguinte saiba por onde andamos antes. É isso que Engberg quer replicar no espaço digital.

“Os princípios que faziam o mundo funcionar no espaço analógico antes da internet têm de ser muito mais claros e inscritos no “design” do espaço digital, para que funcionem”, explica à Renascença. “Caso contrário, esta grande rede integrada vai-se tornar numa divisão em que eu sou o produto. Sou alvo de um controlo totalitário e autoritário. Não sou o cidadão, não sou o consumidor. Sou o produto”.

Privacidade e segurança não são a mesma coisa, mas os conceitos estão interligados.

“Se tiveres uma casa com uma divisão, colocares todas as pessoas nessa divisão e quiseres ter segurança para toda a gente dentro dessa divisão, não é fácil”, explica à Renascença.

Como funcionariam, então, estas “divisões”?

Para o sistema funcionar, o utilizador precisa de um cartão biométrico que crie novas assinaturas em cada serviço que acede. Foto: Priway

Para o sistema funcionar, o utilizador precisa de um cartão biométrico que crie novas assinaturas em cada serviço que acede. Foto: Priway

A solução de Engberg chama-se “Citizen Key” e envolve um cartão biométrico inteligente que cria uma nova assinatura digital para cada processo no ciberespaço. Um cartão que precisa da impressão digital, da voz ou do rosto da pessoa para ser ativado e que se liga via “wireless” ao computador ou telemóvel.

Segundo Engberg, este sistema poderá ser utilizado em qualquer serviço – até como cartão de identificação do cidadão, caso seja adotado pelo Estado.

Cada envolvido só sabe o que é necessário saber para que transação seja efetuada - o cartão certifica a chave criada para cada serviço e cria um “túnel” encriptado para que o utilizador possa aceder ao serviço, sem que este possa recolher dados sobre o que está a fazer.

“O que acontece é que o cartão comunica com o telemóvel ou o computador, e depois o equipamento tem uma aplicação a fazer o ‘tunelamento’, para que não seja necessário estar dentro da infraestrutura do equipamento”, explica Engberg.

Os dados podem ser totalmente anónimos para a entidade que os recebe ou podem ser identificáveis, dependendo do propósito.

Por exemplo, se quisermos ceder os nossos dados de saúde a um projeto de investigação, podemos fazê-lo de forma anónima; já no caso de se tratar de uma consulta com o médico, esses dados devem ser identificáveis para o médico - mas não para o sistema informático.

Somos nós a escolher o nível de informação que queremos passar. Até porque sabemos que há uma grande diferença entre o que o nosso médico, o nosso empregador ou os serviços que subscrevemos precisam de saber sobre nós.

Podemos mesmo chegar ao ponto de subscrever um serviço de forma anónima, sem que a outra parte saiba quem somos.

Mas a anonimidade, apesar de ter muitas vantagens para o cidadão na sua vida “online”, pode levar também a comportamentos nefastos para a sociedade. Como a tentativa de fugir aos impostos ou de cometer crimes.

Para isto, tem de ser criada uma “capacidade de identificação” no sistema. Ou seja, é necessário que a “divisão” tenha uma forma de identificar o cidadão em causa - mas apenas se ele tiver feito algo de errado. Nesse caso, apenas um juiz, ou outra autoridade que fosse nomeada, poderia identificar o titular dos dados em causa.

O facto de apenas um tribunal ter poder para identificar a pessoa torna também muito mais difíceis crimes como roubo de identidade ou de violações de dados pessoais, cada vez mais frequentes nos últimos meses.

“Temos de tirar poder à Google”. “E reativar os serviços que criam real valor”.

A “Citizen Key” implica uma mudança total de lógica sobre como funcionam os serviços online. Mas segundo o criador, esta tecnologia poderá ser usada em qualquer serviço, de qualquer setor – as únicas prejudicadas deste modelo são mesmo as gigantes tecnológicas, que com o advento da internet, vieram ocupar um espaço vazio, destruindo assim grande parte dos modelos de negócio que funcionavam no modelo “offline”.

“Temos de tirar poder à Google. E quando o fizermos, temos de reativar os diferentes serviços que criam real valor”.

O dinamarquês dá um exemplo: os sites de media.

“Se quisermos assinar um jornal, ele não precisa de saber quem somos sempre que lemos um artigo - até porque esses dados combinados podem tornar-se sensíveis e dizer muito sobre as orientações políticas e religiosas da pessoa. A empresa em questão precisa apenas de saber que fazemos parte do grupo de pessoas que assinou o jornal”, afirma o especialista.

Era assim que funcionava no mundo offline: a pessoa pagava o jornal, de forma anónima, e podia consumi-lo sem que os seus comportamentos fossem estudados.

Mas e no caso de um órgão de comunicação que vive de publicidade para sobreviver, e não de subscrições pagas?

Engberg tem uma solução para o problema: “algumas pessoas não querem ver anúncios, preferem pagar para ver o conteúdo sem esse frete. Outras pessoas têm de ver anúncios porque não querem pagar”, diz.

Nesse caso, ver anúncios seria uma “moeda de troca” para o leitor, que quando visse estes conteúdos ganharia “tokens” para pagar conteúdo.

Desta forma, a personalização poderia continuar a acontecer, mas não seria feita através de “tracking” da atividade online – seria o próprio utilizador a escolher o que quer ver. “Eu como cidadão escolho qual o conteúdo relevante para mim e recebo algo pela minha atenção”, diz.

Sistema de Engberg é um “franchise” que pode ser globalizado

“Citizen Key”, a estrutura técnica que Engberg está a desenvolver, é um "franchise" que pode ser globalizado.

"Em cada país haverá uma entidade que se encarregará de operá-lo naquele país. Dentro da Dinamarca, chamamos-lhe Citizen First”.

Esta será uma entidade sem fins lucrativos que cuidará de garantir que cada cidadão tenha as ferramentas e os meios para criar novas chaves, para novos propósitos.

“Não é uma entidade comercial. O objetivo da Citizen First é criar meios para realmente capacitar os cidadãos", afirma.

Como se financia o projeto? Nem com investimento privado… nem público

Uma das questões mais delicadas do projeto, desde o início, para o especialista em cibersegurança, era como financiar este projeto. Por um lado, não poderia ser financiado por fundos governamentais. “A partir do momento em que dependas do financiamento governamental, dás aos burocratas as ferramentas para controlar o que estás a fazer”, afirma.

Por outro lado, depender do financiamento de privados também não traria independência - passaria a haver um conflito de interesse entre os investidores e os utilizadores.

Por isso, Engberg quer financiar o seu projeto através de “micro-serviços”. Ou seja, auto-financiar o projeto através da prestação de serviços pagos, que ajudem entidades a resolver os seus problemas sem se tornarem agentes na transação.

O dinamarquês dá o exemplo de trabalhos de investigação científica. “Alguém que precise de coordenar ou criar meios para coordenar pesquisas, onde comprove que dados de diferentes fontes partilhados num projeto pertencem ao mesmo cidadão - e fazê-lo de forma anónima. No caso do setor público deve ser um serviço gratuito, mas para entidades a fazer análise de mercado, por exemplo, pode ser um serviço pago".

Outro exemplo seria o setor dos media. Um dos micro-serviços poderia ser criar mecanismos para que estas empresas possam criar uma subscrição dentro deste sistema mais seguro.

Mas, para o sistema funcionar, é preciso que cada cidadão tenha um cartão biométrico da Citizen Key. Nesse caso, todos teriam de comprar o cartão?

“É preciso ter o cartão, seja o Governo a fornecer aos cidadãos, seja pago com tokens que recebes por ver um anúncio ou seja o teu empregador a fornecer, porque é preciso para entrar no sistema do teu emprego. Não interessa muito, porque o cartão em si não é caro. É como um cartão de crédito mais avançado”, explica o dinamarquês.

Como se implementa? Aos poucos. Não é um “Big Bang” de privacidade

Ouvir Engberg falar é como entrar num mundo alternativo, difícil de imaginar, onde realmente os cidadãos têm controlo sobre os seus dados pessoais. Mas como se implementa algo tão radicalmente diferente do que se pratica hoje, na internet?

O dinamarquês admite que é impossível mudar tudo ao mesmo tempo. “O que temos de fazer é repensar como pensamos o digital”.

“Todos os standards técnicos que criam os logins, os standards dos telemóveis, de pagamento, de identidade, os mecanismos de segurança, todos têm elementos bons, mas essencialmente todos transferem o controlo do cidadão para outra parte. E construímos aplicações sobre essa lógica. Não dá para mudar isto de um dia para o outro, vai levar tempo”, admite.

“O que temos de ter não é uma mudança como um “Big Bang”, como se uma coisa fosse perfeita, outra má, e tivéssemos de mudar apenas uma coisa. Temos de ser mais inteligentes e pensar nas estruturas individualmente”, diz.

Já que a mudança não pode ser repentina, Engberg diz que podemos já começar a dar alguns passos. “Temos de pensar: como é que recriamos a capacidade de evolução do espaço digital? Se eu posso dar-te segurança quando acedes a determinado site de media, isso é simples e podemos fazê-lo brevemente. Daqui a um ano ou dois, toda a gente poderia ter acesso a essa tecnologia. Mas precisamos de dispersar as ferramentas para o fazer”.

“Cada vez que faço algo, se o puder fazer de forma segura, a opção devia estar disponível e eu devia ter uma perceção clara sobre porque é que esta é a melhor escolha. No caso dos serviços de saúde, por exemplo, vai demorar mais tempo, porque mudar os sistemas de saúde não é fácil. Mas se estivermos a falar de media, isso pode mudar já amanhã”.

Stephan Engberg admite que o processo pode demorar 10 a 20 anos, mas é possível implementar em qualquer área. “Não há razão para haver dados pessoais em lado nenhum. Impostos, sistemas de saúde, banca, nenhum destes sistemas precisa de tratar dados pessoais”, considera.

Para já, o projeto é ainda praticamente desconhecido – segundo Engberg, está ainda numa fase de construção do modelo de negócio. O próximo passo será comunicar o projeto ao mundo.

“Estamos a prepará-lo neste momento. Estamos em negociações. Temos seis a oito micro-serviços que podem servir como mecanismo de arranque”. Depois disso, será tempo de propor a solução ao mundo.

“Se pusemos um ‘rover’ em Marte, temos de ser capazes de resolver este problema”

Irão os projetos de Tim Berners-Lee, Stephan Engberg ou Luís Antunes mudar o mundo digital? Não sabemos. Mas todos concordam que é urgente criar soluções. Para ontem.

Engberg compara a urgência em resolver as ameaças à privacidade dos cidadãos com a luta contra as alterações climáticas.

“Há 20, 30 anos, tudo estava bem. Podíamos queimar todo o petróleo do mundo, havia imensos recursos e muito peixe no oceano. Agora percebemos que isso não é verdade. Temos de mudar os nossos comportamentos, para não destruirmos o planeta. A nossa mentalidade tem de mudar e adaptar-se. Mas os humanos conseguem fazê-lo. Às vezes leva uma geração para a mudança acontecer, mas não temos esse tempo para resolver o aquecimento global.”

A mesma coisa acontece com a privacidade. “Não podemos esperar. Não temos tempo, porque daqui a 30, 40 anos, todos estes direitos estarão mortos e viveremos numa espécie de estrutura distópica e autoritária onde tudo está a arder. Temos de mudar agora”.

Sobre as teorias de que a privacidade acabou e já não é possível salvá-la, que se ouvem frequentemente no setor tecnológico, Luís Antunes recusa aceitá-las.

“Se pusemos um ‘rover’ em Marte, temos de ser capazes de resolver este problema. Quando me vêm com esse argumento, que a privacidade não existe, não é uma norma… isso é uma desculpa de mau pagador, de preguiçosos que não querem trabalhar. Identificamos um problema na nossa sociedade, mal seria se não trabalhássemos no sentido de o corrigir”, considera o professor universitário.

“A privacidade é um direito que os nossos antepassados lutaram muito para conseguir e seria muito mau que a minha geração deitasse tudo a perder. Nós temos é que ser desafiados para desenvolver tecnologia para reforçar a privacidade”, remata.